本日の研修は、これで終了です。

お足元の悪い中、参加していただきありがとうございました。

また、来年度もぜひ参加をお願いします。

上越情報教育研究会(JCOM)

情報教育に興味関心のある教育関係者の集まりです。

新潟県の上越地区を中心に活動をしています。上越教育大学学校教育実践研究センターを本拠地にして、研修会やミーティング、メーリングリストでの活動、ネットディ、情報教育ボランティアなどをやっています。

常にアクティブに、フットワークよく、好奇心をエンジンに活動を行っています。

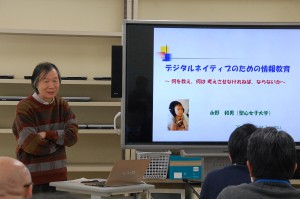

聖心女子大学教授である永野和男様より講演していただきました。

新しい時代を生きるための力である情報教育、クロスカリキュラムとして推し進めてきたためになかなか先生方に浸透していかなかった。

しかし、近年、学習指導要領の各教科の目標に情報活用能力が盛り込まれてきたことで、先生方にも浸透してきている。

そんなこれからの時代に、何が必要なのかお話していただきました。

現行の学習指導要領に書かれていることを中心に、我々教師に求められていることがよく分かりました。

本日のプレゼンの資料はこちら

十数年前には、なかなか実現できなかったビデオ記録。でも、今は簡単にできる環境がある。

では、みなさんはどのように活用して、子どもの学びにつなげていきますか?

これだけの参加者がいると、とってもすばらしいアイディアが生まれます。

短い時間でしたが、楽しく学ぶことができました。

非常に分かりやすく、丁寧に授業をしていただきました。

東京都北区豊川小学校の佐藤和紀様より発表していただきました。

ご自分の研究「ソーシャルメディア時代におけるメディア・リテラシー研究」にもとにプレゼンをしていただきました。

一人一台タブレット端末環境に至るまでには、教師一人に一台、グループに一台など段階を踏んでいくことが大切など、これから導入を目指す方には興味のあるお話でした。

また、家庭でルールを決めて管理できるのであれば、持ち帰りもOKと今までの実践発表と違いました。

家庭に持ち帰ることで、習い事をしている子がそこで作った物を見せるなどの子どもたちの変化も見られたようです。

さらに、実践発表②の片山様の実践でも課題に挙げられた板書を撮影することについても、モラル指導を行ってルールを守って使えば、子どもたちの学びにつながるところもあるのではないかというお話がありました。

まだまだ課題はたくさんありますが、私たちも一人一台タブレット端末を導入したくなるような発表でした。

上越教育大学附属中学校の樋口雅樹様より発表していただきました。

国語の授業では、書写の授業で筆の使い方がわかるように動画で撮影し、サテライト的な授業を行いました。

体育の授業では、半分の生徒がフロアでバスケットボールのゲームを行い、もう半分の生徒がギャラリーでタブレット端末を使って見ているゲームを分析し、フロアに設置してあるモニターを通じて指示を送るという実践を発表していただきました。

また、生徒会活動にも活用し、総会資料を作成したり、ポータルサイトを作成してさまざまな情報を載せたりといろいろな活用が見られました。

それぞれの成果と課題を分かりやすく紹介していただきました。

これから実践しようとする方には参考になったと思います。

新潟大学附属新潟小学校の片山敏郎様より発表していただきました。

まさに0からのスタート。何もない環境から子どもたちがタブレット端末を使って「マインドマップ」アプリを自由自在に操作するというところまですばらしい実践発表でした。

総合的な学習の時間などでの活用を動画や写真で説明していただき分かりやすかったです。

調べたことをタブレット端末でまとめ、グループでねりあい、プレゼンで発表するという流れの中で、一人一台タブレット端末があると全員が自分のプレゼンを作れるというよさについてもお話ししていただきました。

さらに、一人一台タブレット端末によるトラブルや情報モラル指導についてもお話していただきました。大変参考になりました。

ありがとうございます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |